联系我们:021-62281171

朱启华先生追悼会在上海举行

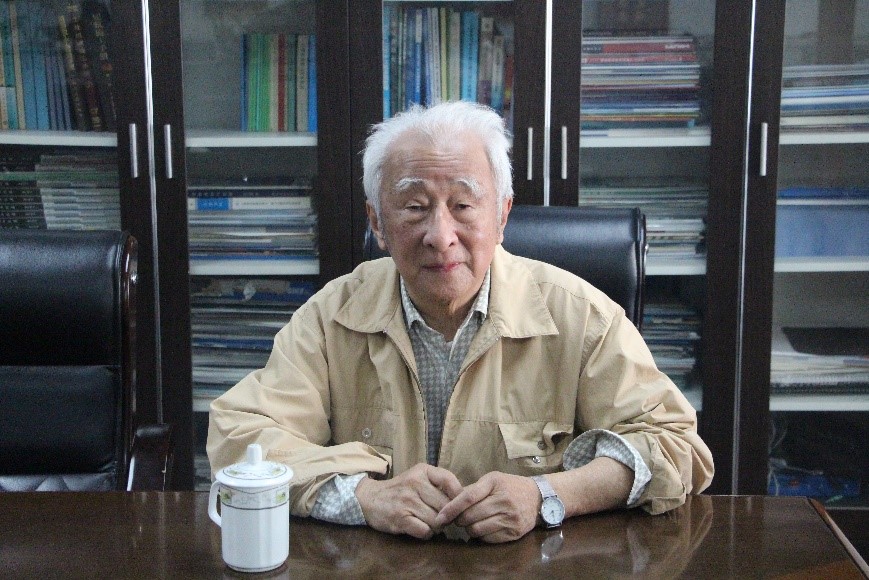

中国共产党优秀党员、我国建筑物移位技术创建者、享受国务院津贴专家、教授级高级工程师、本钢设计研究院原总工程师、上海天演建筑物移位工程股份有限公司原顾问总工朱启华先生,因病医治无效于2021年7月10日20时38分在上海第十人民医院,不幸与世长辞,享年94岁。7月14日上午,朱启华先生追悼会在上海市虹口区西宝兴路833号宝兴殡仪馆3楼古园厅举行。

上午10时30分,追悼会在低沉的哀乐中开始。朱老的亲属、生前好友、同事、学生、街道及相关部门领导、他指导过的移位公司员工怀着沉痛的心情,庄严肃立,沉痛致哀,并对朱老家属表示亲切的慰问。

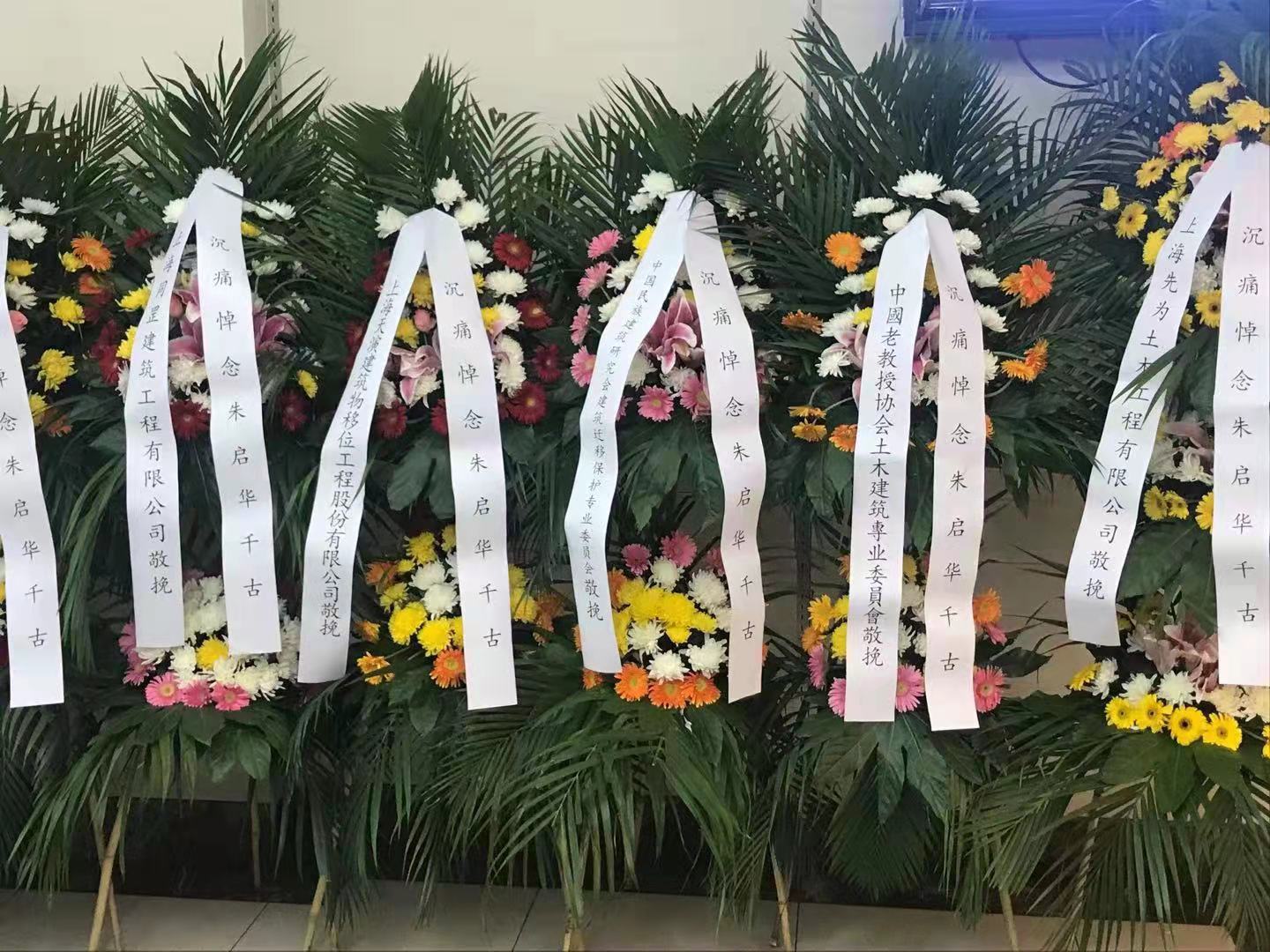

追悼会现场摆满了祭奠的花篮,天演公司创始人蓝戊己为朱老撰写了挽联:上联是:供职本溪钢铁,百炼钢铸擎天一柱;下联是:指导建筑移位,横竖移立定海神针。简练概括了朱老在本钢四十年的奉献和在平移界的地位。

上海天演建筑物移位股份有限公司创始人蓝戊己致悼词,悼词说:朱老1949年进入本钢设计院至1991年离休,四十余年如一日,为建国后东北钢铁基地——本钢的恢复与发展做出了卓越的贡献。从1993年起,朱老开始涉足建筑移位行业,是我国较早从事建筑移位的开创者之一,先后指导了上海音乐厅、宁夏吴忠宾馆等一大批建筑的移位,为平移界培养了一大批优秀人才。

朱老把忠诚献给了事业、把严格献给了技术、把担当献给了家庭、把温柔献给了妻女、把麻烦留给了自己。朱老的一生是润物细无声的春雨,滋润着无数新苗的成长。

我们会永远缅怀朱老,他是我们一生学习的榜样!

悼词

尊敬的各位亲友、各位来宾:

青山不语,苍天含泪!2021年7月10日20时38分,朱启华先生因病医治无效,在上海第十人民医院不幸与世长辞,享年94岁。

今天,我们怀着万分悲痛的心情,为中国共产党优秀党员、我国建筑物移位技术的创建者、享受国务院津贴专家、教授级高级工程师、本钢设计研究院原总工程师、上海天演建筑物移位工程股份有限公司原顾问总工朱启华先生送行。在此,我谨代表同济大学建筑物移位技术研究中心、中国民族建筑研究会建筑迁移保护专业委员会、中国老教授协会土木建筑专业委员会、上海天演公司全体员工,对朱启华老先生的离去表示深切的悼念。对朱老的亲属表示亲切的慰问,顺请节哀!同时,向今天参加追悼会的所有来宾表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

朱启华先生1927年5月生于江苏省东台县。1949年7月参加革命工作,1981年11月加入中国共产党。1949年6月毕业于上海复旦大学土木工程系,7月进入华东人民革命大学,10月被分配到辽宁省本溪钢铁公司设计院工作。一直从事本钢各厂的恢复、改造、兴建等土木工程的结构设计。历任技术员、助工、工程师,科长、副处长(高级工程师)、总工程师(教授级高工),于1991年离休,四十年如一日,为建国后东北钢铁基地——本钢的恢复与发展做出了卓越的贡献,多次被评为有特殊贡献优秀技术人员,受到上级的表彰,并成为享受国务院特殊津贴的专家。1998年,我平移第一幢房子,上海西康路纪明广场配电房,到本溪朱总的移楼工地学习,成为我学习移位的第一位老师;1999年,我与朱总所在的公司合作完成了全国第一例市级文物的平移——上海四明公所,并合作完成了大连监狱干警楼的平移(在平移施工期间,居民们没有动迁,水电气照常运行),从此我与朱总结下了深厚的情谊。

2002年,上海音乐厅平移工程开始招标,朱启华老先生和他的朋友修万钧先生一起到现场调查、编写施工技术方案,在强手如林的竞争中一举夺魁;在此后半年的平移施工过程中,朱老不顾76岁的高龄,吃住在工地,还爬上20多米高的屋架上检查指导。上海音乐厅获得了成功,影响波及海内外,从而打开了中国的平移市场,使国人知道,房子是可以平移的,公司的订单也纷至沓来。但我想告诉大家,当时没有朱老的首肯,我是不敢做这件事情的。所以,我为朱老撰写了挽联:供职本溪钢铁,百炼钢铸擎天一柱;指导建筑移位,横竖移成定海神针。此后,在朱老的主持下完成了刘长胜故居、清水湾保留建筑、宁夏吴忠宾馆、上海中环云岭西路立交顶升等一大批建筑物移位项目的设计工作。为上海天演公司完成多项科研成果、专利申报及出版专著做出了巨大的贡献,为平移界培养了一大批优秀人才,推动了我国建筑物平移行业的快速发展。

他把忠诚献给了事业,把严格献给了技术,把担当献给了家庭,把温柔献给了妻女,把麻烦留给了自己。

朱总的一生就是润物细无声的春雨,滋润了无数新苗的茁壮成长。为此,我想到杜甫的《春夜喜雨》:

春夜喜雨

杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

朱老一生勤勤恳恳,任劳任怨。无论是在哪个岗位上,总是一心扑在工作上,干一行,爱一行,精一行,爱岗敬业,默默奉献。

朱老一生作风俭朴、平易近人、不居功自傲、不争名夺利。他是弟弟妹妹们的榜样,是后辈们学习的楷模!

“逝者长已矣,生者当如斯。”我们相信,逝去的只是一个鲜活的生命,留下的将是一种不朽的精神。我们没有办法把握生命的长度,但是,朱老却用自己的行动增加了生命的宽度和厚度!

愿朱老一路走好!

朱启华老先生永垂不朽!

蓝戊己

2021年7月14日

悼词

尊敬的各位亲友、各位来宾:

青山不语,苍天含泪!2021年7月10日20时38分,朱启华先生因病医治无效,在上海第十人民医院不幸与世长辞,享年94岁。

今天,我们怀着万分悲痛的心情,为中国共产党优秀党员、我国建筑物移位技术的创建者、享受国务院津贴专家、教授级高级工程师、本钢设计研究院原总工程师、上海天演建筑物移位工程股份有限公司原顾问总工朱启华先生送行。在此,我谨代表同济大学建筑物移位技术研究中心、中国民族建筑研究会建筑迁移保护专业委员会、中国老教授协会土木建筑专业委员会、上海天演公司全体员工,对朱启华老先生的离去表示深切的悼念。对朱老的亲属表示亲切的慰问,顺请节哀!同时,向今天参加追悼会的所有来宾表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

朱启华先生1927年5月生于江苏省东台县。1949年7月参加革命工作,1981年11月加入中国共产党。1949年6月毕业于上海复旦大学土木工程系,7月进入华东人民革命大学,10月被分配到辽宁省本溪钢铁公司设计院工作。一直从事本钢各厂的恢复、改造、兴建等土木工程的结构设计。历任技术员、助工、工程师,科长、副处长(高级工程师)、总工程师(教授级高工),于1991年离休,四十年如一日,为建国后东北钢铁基地——本钢的恢复与发展做出了卓越的贡献,多次被评为有特殊贡献优秀技术人员,受到上级的表彰,并成为享受国务院特殊津贴的专家。1998年,我平移第一幢房子,上海西康路纪明广场配电房,到本溪朱总的移楼工地学习,成为我学习移位的第一位老师;1999年,我与朱总所在的公司合作完成了全国第一例市级文物的平移——上海四明公所,并合作完成了大连监狱干警楼的平移(在平移施工期间,居民们没有动迁,水电气照常运行),从此我与朱总结下了深厚的情谊。

2002年,上海音乐厅平移工程开始招标,朱启华老先生和他的朋友修万钧先生一起到现场调查、编写施工技术方案,在强手如林的竞争中一举夺魁;在此后半年的平移施工过程中,朱老不顾76岁的高龄,吃住在工地,还爬上20多米高的屋架上检查指导。上海音乐厅获得了成功,影响波及海内外,从而打开了中国的平移市场,使国人知道,房子是可以平移的,公司的订单也纷至沓来。但我想告诉大家,当时没有朱老的首肯,我是不敢做这件事情的。所以,我为朱老撰写了挽联:供职本溪钢铁,百炼钢铸擎天一柱;指导建筑移位,横竖移成定海神针。此后,在朱老的主持下完成了刘长胜故居、清水湾保留建筑、宁夏吴忠宾馆、上海中环云岭西路立交顶升等一大批建筑物移位项目的设计工作。为上海天演公司完成多项科研成果、专利申报及出版专著做出了巨大的贡献,为平移界培养了一大批优秀人才,推动了我国建筑物平移行业的快速发展。

他把忠诚献给了事业,把严格献给了技术,把担当献给了家庭,把温柔献给了妻女,把麻烦留给了自己。

朱总的一生就是润物细无声的春雨,滋润了无数新苗的茁壮成长。为此,我想到杜甫的《春夜喜雨》:

春夜喜雨

杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

朱老一生勤勤恳恳,任劳任怨。无论是在哪个岗位上,总是一心扑在工作上,干一行,爱一行,精一行,爱岗敬业,默默奉献。

朱老一生作风俭朴、平易近人、不居功自傲、不争名夺利。他是弟弟妹妹们的榜样,是后辈们学习的楷模!

“逝者长已矣,生者当如斯。”我们相信,逝去的只是一个鲜活的生命,留下的将是一种不朽的精神。我们没有办法把握生命的长度,但是,朱老却用自己的行动增加了生命的宽度和厚度!

愿朱老一路走好!

朱启华老先生永垂不朽!

蓝戊己

2021年7月14日

深切缅怀朱启华先生

中国共产党优秀党员、我国建筑物移位技术的创建者、享受国务院津贴专家、教授级高级工程师、本钢设计研究院原总工程师、上海天演建筑物移位工程股份有限公司原顾问总工朱启华先生因病医治无效,于2021年7月10日20时38分在上海第十人民医院与世长辞,享年94岁。

朱启华先生1927年5月出生于江苏东台市安丰镇老宅内,幼年适逢日寇侵华,饱受战争之苦,学业时断时续。1945年在江苏省立第一临时中学毕业,1949年毕业于上海复旦大学土木工程系,5月上海解放,7月进入华东人民革命大学学习,10月响应党的号召,支援东北重工业建设,奔赴辽宁本溪钢铁公司设计院工作,参与本钢工业的恢复与改建,从事厂房、住宅、大型设备基础、桥梁及道路等土建工程的设计工作。先后任技术员,工程师,教授级高级工程师,并担任本钢设计院副院长,总工程师等职。曾任本溪市政协委员,市政府科技顾问等。1991年离休,享受正地市级老干部待遇,是享受国务院特殊津贴的专家。

1993年时逢沈丹高速公路经过本溪,下匝道中一栋7层居民住宅须平移13米让道,由沈阳特种建筑工程公司承包施工。因该公司仅能提供草图和初步方案,经朱老审查提出改进意见,并成功平移。后又承担本溪市建筑公司房屋平移工程的设计工作并指导平移施工,先后在安徽蚌埠、南京、大连、沈阳等地指导平移建筑达十数栋。其中大连远洋公司办公楼为7层楼,长102.5米,大楼侧向平移10米,获得一次成功。

2000年回到上海,加入上海天演建筑物移位工程公司任顾问总工,主持建筑物移位的设计指导。其中最为著名的是上海音乐厅。该建筑地处市中心,始建于上世纪的三十年代,原为著名影院,由于当时建设条件的限制,混凝土强度特别低(最低为C6.8,平均为C10),柱子开裂,木屋架部分腐朽开裂(有的已用型钢加固),钢筋锈蚀,房屋内部空旷,檐高达21米,砖墙也有部分开裂,可以说是接近“危房”的程度。因其为上海市文物保护单位,加之大厅有很好的混响效果,更弥足珍贵。

上海音乐厅内景

上海音乐厅需平移66.46米,抬升3.38米,放置于新建的地下室上。当时很多人对这一工程没有太大信心,认为是不可完成的工作。公司中标后,经过详尽地调查、精心地设计和精细地施工,半年后,平稳、安全地移位到新址。平移过程中,中央电视台CCTV-1全程跟踪拍摄,制作四集科技纪录片《流动的66.46》,在“探索与发现”栏目中播放,一时轰动中外。

左起:吴定安、朱启华、蓝戊己

上海音乐厅外景

自音乐厅平移工程招标起,朱老就和他的朋友修万钧先生亲临现场调查、编写施工技术方案,在此后的平移施工过程中,不顾76岁的高龄,吃住在工地,还爬上20多米高的屋架上检查指导。

2004年,朱老又承担北京公安部院内国家一级文物建筑——原英国大使馆平移工程的设计工作。该楼建于1903年,因建设需要,需向东南方向平移。平移中须避让一株古树,需先向西平移,再向南平移,然后再向东平移。此工程是当时历史最久、规模最大、文物级别最高的砖木结构建筑物平移工程。在平移路线中,有人防地下指挥机构及地下通道建筑物,纵向刚度差,正立面刚度差,又有较高的悬墙,平移过程中需多次转向。针对这些特点和难点,对房屋加固、移位路线、施工方式等各方面进行了周密的设计。平移到位后检查验收,完全满足业主方公安部的要求,房屋原有裂缝没有扩大,也未发现新的裂缝。

公安部6号楼——英国使馆旧址平移工程

2005年,朱老又承担了宁夏吴忠宾馆的平移设计工作。这是当时国内平移建筑层数最多、建筑面积最大、建筑荷载最重的工程。该楼为13层(原设计为16层),移位82.5米,安全顺利的到达新址。

宁夏吴忠宾馆平移工程

朱总一直不顾年高,坚持工作到九十岁的高龄,一直牵挂公司的平移工作。他把所存的专业书籍无偿的捐献给公司,他对年轻的技术人员悉心指导,真是诲人不倦。

朱老以资深设计专家的眼光看待移位工程,从总体结构的受力平衡上去把握移位建筑的动态稳定;他不仅理论计算功力扎实,而且对规范条文如数家珍,不顾七八十岁的高龄,依然手不释卷。他不仅讲理论、讲方案,而且还亲手画图纸,一丝不苟,严格认真。并且根据不同的移位建筑提出不同的移位理论与方法。亲手设计抱柱节点、分荷结构、钢支撑1~4#垫块、舌板支撑,获得多项发明专利。2016年在同济大学召开的“第三届建筑物移位高峰论坛”上获得“建筑物移位终身成就奖”。

朱老永远地离开了我们,让我们无比地怀念他的渊博、他的认真、他的无怨无悔,他是那润物细无声的春雨,永远的滋润我们的心田,他是那伟岸的丰碑,永远给我们意志的坚强,他是那风雨如晦中的亮光,为我们照耀方向,他是那寒风中的炉火,温暖着曾经的世态炎凉……

朱老,您是那么可亲、可爱、可敬。让我们心中永远都留下您慈祥的笑容……

悼念挚爱的启华哥哥

朱启寅

惊闻我们挚爱的启华二哥享年九十有四不幸因病逝世,噩耗传来,我们全家感到无比悲伤哀痛,热泪潸然而下。数天前我们还在祝愿二哥早日康复,不期天人两隔。

二哥是我们全家族的栋梁,他的一生确实体现了长兄如父的古训。抗日战争爆发后,为逃避日寇及兵匪抢掠,举家迁至上海租界,那时我们还都幼小,不懂世事,紧接着又是内战纷扰,举家坐食山空,家计艰涩。二哥毕业于上海复旦大学土木工程系,分配到辽宁本溪钢铁公司设计院任职,那时工资低微,二哥勤恳工作,省吃俭用,数十年如一日,把全部工资都汇回家中供养母亲和我们弟妹四个人,个个都大学毕业工作,直到七十年代中期中美建交,在美国波音公司的大哥朱启泰返国探亲找到失散多年的家人,二哥才如释重负。90年中我由美国回国返华到本溪探望母亲和二哥,其实二哥他以其出色的工作表现和对国家的贡献已荣升为本钢设计院副院长暨总工程师,但当我看到二哥家中一无长物的艰苦景况时我心中深深自愧和伤痛,二哥作为总工程师和设计院院长几十年的工资收入毫无保留地用在弟妹和母亲身上,而自己却含辛茹苦省吃简用,为了维护这个大家尽到了对母亲的至孝和对弟妹的深情,免去全家在最困难的时候流落街头,我心中一直怀着对二哥如父般的感情,养育之恩未能报答。

二哥为人谦和有礼,知识广博精深,为事精益求精,不求名利,好善乐施,到如今,挚爱的哥哥仙去,我已无从报答其深恩。晚矣,空留绵绵遗憾,泪湿满襟,若有来生,愿再续兄弟手足之情,以报哥哥的如父的哺育之恩,人生如梦,世事若云烟,一晃九十年寒暑已过,忆儿时,和二哥同枕共床,听着你自制的矿石收音机,谈看未来的理想,人生的哲理,电子科技,音容笑貌宛在,至今难忘,可叹的是少年时候就分赴各地,离多聚少,各自东西。

挚爱的二哥,愿您一路走好,在天上好好休息,带信给爸妈,我们永远、永远爱你们 !

胞弟朱启寅、弟媳沈明淑及子朱翔、朱宏,敬悼 !

二零二一年七月十二日于美国

怀念我的二哥朱启华

朱效萍

我家共有七姊妹,在快要解放时,父亲和大哥外出,母亲系家庭妇女无工作,没有经济收入。上海刚解放,二哥参加革命,进入华东人民革命大学,学习结束后被分配去东北工作,大姐在上海就业教书,身体有病,下面尚有4个未成年、未独立的弟妹。母亲对子女的教育十分重视,想方设法让子女读书,由此,经济上的囧境显而易见。

此时,二哥朱启华和大姐朱效明毅然挑起了家庭经济的重担。二哥每月的工资留下不多的生活费,余下的全部寄回家中,为家庭和弟妹的成长提供帮助,我在大学读书时他都按时寄给生活费。弟妹们也刻苦努力,十分争气,逐渐相继完成学业,独立发展。

二哥以长哥当父的责任担当和宽广胸怀,为家庭的发展和兴旺作出了很大贡献,但他从不居功自傲,也不争名争利,甘为老黄牛。不管是在解放初期百业凋敝,还是在三年自然灾害困难时期,亦或是文革动荡之际,面对困难和挫折,他都坚韧不拔,淡然处之,任劳任怨,从不叫苦叫累。他为家族的兴旺和发展默默作出贡献,成为弟妹们的榜样,为后辈作出表率。他以长者的大度对待家族的每一个人,关心每一个人。他对工作兢兢业业,对技术精益求精,他以巨大的成功为国家作出了贡献,为家族增添了荣光。

我们怀念他,纪念他,更要学习他。

安息吧!二哥,一路走好!

二零二一年七月十二日

地址:上海市天山路641号慧谷白猫高科技园区3号楼205室

电话:021-62740468 021-62281171(工作时间)

黄总:137 6195 6190 王总:150 0197 9336

传真:021-62281171-810

邮政编码:200336